新加坡国立大学中文系博士生

1786年开埠后,槟榔屿的华人移民数量不断上升。不卫生生活习惯,密集的居住环境,加上长期繁重的体力劳动,使得健康成为华人社会的重要问题。在政府主导的西式医疗之外,华人发展出了以医馆、药铺为中心的医疗网络和以宗乡会馆为基础的慈善救助模式。1883年,闽粤两地绅商创办南华医院,这是槟城华人社会第一个跨帮权,以施医赠药、救治贫病为宗旨的慈善机构。南华医院完全由华人出资兴建,日常运作中也依赖华人社会的共同努力,能够坚持一个多世纪,在于医院有完善的组织结构和严格的章程制度,同时加强了资金管理,吸纳优秀医师,并积极发展多重医疗和社会服务事业。此外,从殖民地历史和华人社会内部发展的脉络出发,南华医院其实是时代转型的产物,它与同期成立的平章公馆一道,共同构成了1880年代以后槟城华社上下两层、互相连接的跨帮权合作体系。对南华医院的研究,不仅在于重建南华医院的历史,也有助于加深对整个槟城华人社会跨帮权运作模式,以及各方言群关系的认识和理解。

自1883年建院以来,南华医院一直是槟城华人社会中重要的慈善机构,而且一度曾是当地唯一的慈善机构。它存在的意义,不仅在于为华人贫病施医赠药,为清贫子弟提供读书谋生的机会,更重要的是,作为跨帮合作的组织,南华医院和平章公馆共同体现了19世纪末华人社会领导结构的变迁。

对槟城南华医院的学术研究至今尚付阙如,大多数的记载文字以随笔或简介的方式出现,或者作为近代马来亚卫生成就的一部分被顺带提及。[1]本文希望将南华医院放回英属马来亚卫生和社会的历史场景中,一方面从医疗社会史的角度,重建南华医院的历史,并探讨其前期发展(1883-1941年)对华人社会的卫生和健康意义;另一方面,作为华人社会的跨帮权组织,对南华医院组织结构、运作方式、社会职能的深入研究,也有助于加深对19世纪末20世纪初槟城华人社会跨帮权合作具体形式及族群关系的理解。

一、早期槟城华人移民与卫生医疗

在被英国人占领以前,槟榔屿只是马六甲海峡西北部、苏门答腊(Sumatra)和吉打(Kedah)贸易航线上一个未经开发的小岛。岛上的土著居民马来人生活在岛的北部和东南部,以打渔为生。直到18世纪,亚齐人(Acehnese)和华人才开始移居槟榔屿。亚齐人定居于槟榔屿河畔(Pinang River),华人则集中在丹绒道光(Tajong Tokong)和对岸的Krian,从事农业生产,他们到达槟榔屿的时间只比英国人早了几十年。由于岛上人烟稀少,所以当1786年英国殖民者刚登陆该岛时,东印度公司的官员认定这是一个几乎无人定居(virtually uninhabited)的荒岛。[2]

1786年8月11日,莱特上校(Captain Francis Light)正式占领槟榔屿,他希望将其建成印度东印度公司在东南亚的自由港,因此一方面大力推行开荒垦殖,另一方面积极采取鼓励移民的政策,以拓展当地的经济贸易。莱特上校的政策获得了很大的成功,四年之中,垦荒面积达到2500亩,沟渠道路开通,城市初见雏形。[3]槟榔屿也取代瓜拉吉打(Kuala Kedah)成为地区贸易的中心。槟榔屿的崛起吸引了周边地区的大量移民,其中最重要的移民群体是华人。1794年初,在莱特上校写给加尔各答的信中,他特别提到:当地华人数量已经达到3000人,是当地居民中最宝贵的一部分。他们从事各种职业,发展对外贸易,为殖民政府带来了丰厚的利益。[4]

1800年,东印度公司获得槟岛对岸一片狭长的土地,命名为威斯利省(Province Wellesley),以保护自由港的安全,槟岛和威斯利省构成了此后槟城的雏形。整个19世纪,槟城华人的人口数量都呈现出梯级增长的态势。1818年,槟城华人共7858人,占当地总人口的22%;1930年,人数上升到8963人,人口比例上升到26%。1851年至1860年是华人人数增长最为迅速的时期,十年间槟城华人人数由15,457人增长到28,013人,人口比重也从36%跃升到47%。到1910年代,槟城的人口总数已经超过41万人,其中华人11万4千多人,占总人口的41%。(附表一)

在现代医学尚不发达的19世纪,城市规模的扩大,大量移民的涌入,加上东南亚湿热的气候和独特的水土,使得槟城当地瘴疠之气横行。[5]医疗卫生状况不佳成为早期殖民当局最头疼的问题。1794年10月21日,莱特上校患疟疾去世,他的副手曼宁顿(Phillip Manington)不久后也因健康问题辞职。莱特上校的继任者麦克唐纳(Forbes Macdonald)甚至一度想放弃乔治城(Georgetown),他认为当地是“病毒、细菌和脏东西的避难所”,“人们的生活比水牛好不了多少”。[6]

为了抵御疾病,英国殖民当局做了多方面的努力。一方面推行医药服务,开展医疗救护。东印度公司的船队进入每个新的地区时,都有医生(surgeon)随队,负责船员和士兵的医护工作。在殖民地建立后,东印度公司还会继续向殖民地派驻医生及助理。他们在当地建立小型的军事医院(military),负责欧洲人的健康。但总体而言,在殖民早期,只有欧洲人和少数其他社会的上层人物能够享受到较好的医疗服务。公共卫生服务和健康状况反映出殖民地政治经济的区隔和种族等级的高下。1867年海峡殖民地建立后,在英国殖民部(British Colonial Office)的直接领导下,英属马来亚才出现为普通民众服务的官方医疗组织。[7]槟城虽然曾一度是海峡殖民地的首府,但直到1882年才有综合医院(Penang General Hospital)的出现。早年的社会医疗由E&O Hotel处理,这是槟城最早的一间医院,1812年成立,每年治疗3000人左右。华人的医疗服务则由一些华人社会的宗乡组织所承担。[8]

另一方面,19世纪中期,槟城的很多欧洲人已经注意到了居住环境对健康的重要性。他们开始有意识地在乔治城中寻找更健康的住所;将卧室设在一楼,以接触新鲜空气,同时采用简单的未经装饰的家具,以免瘴气产生;当有流行病威胁时,去山上旅游避难,借助山上的低温抵抗疾病。[9]当然,当时能够选择居住健康环境的只有欧洲人和其他社会少数富裕阶层,对于普罗大众而言,是没有选择能力的。这一点与英国殖民香港早期的社会状况非常相似,英国人集中居住在港岛半山区,房屋宽敞明亮,华人则大多住在拥挤的唐楼(tenements)中,卫生条件很差,而且极易发生传染病。[10]

医药科学的进步,公共医疗的推广、居住环境的改善,加上城市卫生设施的逐步建设,到19世纪下半叶,在欧洲人眼中槟城已经成为英属海峡殖民地中最适合居住的地区。但季节性的发烧、痢疾,以及酗酒而造成的酒精中毒依然威胁着欧洲人的生命。而天花、疟疾等传染病的不时发作,也在当地造成过大规模的死亡。[11]1881年至1911年间,槟城人口的死亡率都高于出生率,一直处于负增长的状态。1891、1901和1911三个年份,当地人口的自然增长率都高达-10左右。[12]由于缺乏足够的资料,我们很难描绘18世纪槟城华人社会卫生医疗的完整图景。但鉴于早期华人移民中大多数人是劳工或苦力阶层,从事繁重的体力劳动,缺医少药这些事实,不难推断出当时大多数华人移民的卫生状况并不容乐观。

早期马来亚华人并没有去西医院就医的习惯,他们更倾向于在传统中医中寻求解救之道。[13]医馆、药铺是华人获得医疗救治一个重要途径。19世纪,随着移民人数的增加,槟城社会出现为华人提供医疗服务的中医医馆,医生大多来自中国内地,医药知识得自家传。19世纪末期,槟城出现了中西医兼具的医馆,甚至单纯的西医医馆。他们在华文报章上刊登广告,吸引华人前往诊治。[14]中药房不仅出售药剂,大多还聘请郎中坐堂为病人把脉开方,而一些药房的老板本身就是精通中医的大夫。[15] 1883年英国殖民当局统计显示当时整个海峡殖民地共有139家中药店。[16]19世纪末20世纪初槟城华人社会领袖林花鐕和戴欣然早年都是以经营药材店起家。医馆和药铺为当时的华人必要的医药医疗。除此之外,一些非正式的医师,包括巫医在内,因为适应了时人的宗教和心理特点,也在一定程度上满足了华人对医疗的需求。

华人背井离乡移民海外,靠的是同乡同族的地缘和血缘联系,为本乡本族同胞提供医疗服务也是乡族组织功能的一部分。会馆的建立,不仅是为了生意上的联系,也在于为本会馆的成员提供医疗及其他社会援助,如收留贫病孤寡、施医施棺、创设义庄公冢等。1854年,义兴公司的首领Wen Ke捐赠土地,建成了槟城第一所华人贫民医院。此后Wen不仅为医院提供资金,而且还为去世的病人准备棺木。医院规模由最初的可以容纳30个病人,发展到最后有12个病房,可以容纳431人住院。[17]没有足够的资料证明这个医院存在了多久,但从医院的创建、资金的来源,以及其所提供的服务,可以看出这应该是一个方言群内部的慈善机构。虽然有宗族组织和贫民医院的出现,但是在19世纪很长一段时间里,并没有出现一个跨帮权、以服务多数民众为宗旨的医疗慈善机构,这种情况一直延续到1883年南华医院的成立。

二、南华医院的组织结构与领导模式

1883年7月9日,鉴于槟城“流寓日多”、“生齿日盛”,贫病孤独无所依的现状,由粤帮领袖陈俪琴、伍积齐、黄进聪等12人出面,向英国人William Alban Dargon购买了Muntri街面积一万零六百七十二平方尺的土地,以香港东华医院为例,动工兴建南华医院,作为华人社会施医施药的场所。经过数月建设,1884年南华医院正式成立。医院建筑采用中式大屋的样式,前后三进,可容纳三百人通行、诊病及开会。正门上方悬挂“南华医院”招牌,两侧是“福由天赐”、“善于人同”的对联。内进大厅是各方祝贺的牌匾,并悬挂长联“果能积少成多随力随缘自可行些方便事”、“敢谓博施济众赠医赠药相期惠此困穷人”,为岭南叶荣光泽民甫书写。中厅悬挂晚清名人郑孝胥题写的“大道之行”横匾,另一“心存利济”的匾额则由时任新加坡总领事的左秉隆题写。整个医院的设计布置,体现出浓郁的中国特色,[18]因为经费的制约,南华医院一直以中医中药施治,也没有设立病房,直到1980年代南华医院新院建成后才有西医和住院服务。

和宗乡组织创办的慈善机构不同,南华医院从建院开始便一直是由闽粤两帮领导的跨帮权合作的组织,而且制定了极为长远细致的规划和章程。现存资料中保留了南华医院早期几份零星的“征信录序略”(时间从1884年至1899年)和四份完整的医院章程(其中1884的“现办规条”和1939年的章程与本文相关),以及医院自建院到1987年间历届总理、董事的名单。[19]这些原始资料有助于我们理解早期南华医院的组织结构、运作方式、财政管理及医师招募等方面等问题。

早期南华医院采用总理负责制,十二名总理负责全院的资金筹措、财务管理、医工招募,以及医院大小日常事务。总理“递年公举,届期交代”,[20]每届任期一年,期满后退任协理,隔年才有资格再参选总理。根据章程规定,凡向医院捐银五元者便可成为医院同人,总理人选在医院“局内同人”中产生。每年总理选举时,由前年和当年总理在同人中推举“才品兼优者二、三十名”,然后“集众投筒”,选出十二名总理,“以白珠多者为定职”,以“见众心共举,庶免偏党之弊”。[21]

检视1884年至1941年间南华医院历届总理名单,可以清楚地看到其中闽粤两籍占了绝大多数;19世纪末20世纪初,客家方言群体兴起后,在其中也占有一席之地;只有极少数人来自其他方言群体。总理人数的差别大致反映了当时槟城华人社会各方言群体的比重和地位。在具体操作时,南华医院的领导层也刻意保持方言群之间的平衡。1883年,为建院而选出的总理全是粤籍,任期届满后,为平衡起见,1885年由十二名闽籍领袖担任南华医院总理。从1886年开始,每届总理都由闽粤两帮成员组成。1939年修订新章程,更进一步规定每年的十二名董事中,闽帮和粤帮各占六席,正副主席由两帮轮流担任。[22]以方言群为基础推举总理的制度一直持续到1983年才结束。

总理不领薪金,但各有分工,各司其职,除了每天到院理事外,每礼拜晚七点还要到院叙会,商讨院务。遇到重大事务需要集众议事时,事先会有告示写明所议何事张贴在医院中,以使参与同人得以事先了解。如果传签议事之日,分属经理因要事不能前往,必须先行通知,如有违反,将会被罚药剂。为了防止经理间因猜忌或意见不合而产生分歧,章程中还特别规定了议事应采取的态度。议事时,必须起身发言,言语不能夹带粗言。如果有人对发言有意见,也必须等对方说完才能反驳,不能在堂内喧哗,也不能私自退席。商议各事,必须得到半数以上总理的认可才能通过。经理协商不能达成一致时,在同人中选出才品兼优者叙议,如果仍没有结果,则举行公开投票表决。[23]

1939年南华医院修订新章程,总理改称董事,并在董事之外提高信理员的职权。信理员由曾经在董事会任职过,二十五岁以上,在本地生活超过三年的福建或广东男性担任。名额以三十六人为限,福建广东两帮人数各半,负责管理医院的不动产并有监督指导董事部的权力。医院日常事务,如招募医生和工作人员、购置药品及仪器,购置出租地产房屋等,由董事部执行办理。董事会每月召开一次,董事不得无故缺席,连续缺席三次将被取消资格,信理员可以参加会议,但无表决权。由信理员和董事参加常年大会议每年至少召开一次,负责审议当年的财政收支,选举新总理等;如有特殊情况,如修订章程、辞退董事、支销超过五百元,则必须由常年大会议或临时召开特别大会议讨论,赞成票超过2/3,并由下届会议批复后才能通过。[24]

和1884年初创相比,1939年以后的南华医院更像一个现代的股份制公司,信理员类似于股份公司中的股东,董事由股东大会选出,并对股东大会负责。这样一种制度设计是时代发展的必然结果,早期,由于制度和社会的原因,华人社会出现一些财力和感召力特别突出的领袖,但到二十世纪三四十年代,随着时代的变迁和制度的更新,具有巨大财富、“克里斯玛型”的华人领袖越来越少,因而需要出现一种新的集体领导。

三、南华医院的资金管理与日常运作

作为华人社会创办的医院,南华医院没有殖民地政府的财政支持,因此筹措资金,加强财政管理一直是医院董事,乃至整个槟城华人社会需要认真考虑的问题。南华医院的资金来源有房产租金收入、社会领袖富商捐款、医院同人集资、社会募捐等几方面。

购置房产出租,以房租收入支持医院日常运作,是南华医院财政收入的一大途径。1883年建院时南华医院购买过两间双层排屋,拆掉其中一间建院,另一间用来出租。到1928年,医院已经有25间房产,房租年收入13,725元,占当年总收入23,725元的58%;1939年时,医院有房产26间,当年医院总收入17,537元,房租收入10,974元,占总收入的比重超过62%;1940年,房租(10,408元)占总收入(16,878元)的62%。南华医院坚持慈善事业一个多世纪,有赖这项政策的推行。[25]

华社领袖和富商的捐赠是南华医院财政收入的另一重要来源。除了自愿捐款外,1884年拟定的“现办条规”中,也要求历届当选总理“踊跃解囊,捐题药剂,方见办事至公”。[26]由于资料阙失,很难统计这方面捐款在南华医院年收入中的比重,但通过报章新闻,或可了解到当时华人富商捐款的部分情况。1911年1月13日的《槟城新报》刊登新闻“乐善好施”一则,内容为南华医院感谢陈顺平捐银一千元,其中提到“本屿南华医院历年施医,周济贫人不少,而其药剂则由各商富凑捐。”[27]1921年,曾任医院信理员的谢雨田因私事辞职,为表歉意,在特别会议上捐款一百元。[28]在南华医院的发展中,戴欣然家族的贡献值得注意,1927年9月,戴芷亭、戴淑原兄弟为南华医院捐赠常年医药费五百元;[29]1930年,又捐赠戴欣然遗产,在戴家五枝灯街房产的基础上,南华医院开办了第二分局。[30]

在领袖人物大额捐赠之外,南华医院的资金来源还依赖平民的小额捐款。1884年南华医院建院时,所需资金便是由华人社会筹措而成,总额超过一万余元。[31]1884年的章程规定凡捐款五元便可成为“局内同人”,局内同人人数在19世纪末达到457名,[32]以每人最低5元计算,就有4,285元。此后人数没有再统计,但根据1920年代以后的施药成绩推断,后期南华医院同人总数有了很大的增加。[33]1921年,南华医院就诊人数倍增,入不敷出。为缓解财政压力,8月医院召开大会,推举潘渊清先生为代表到外地募捐,[34]同时邀请吉隆坡同善医院同仁登台义演,筹募善款。[35]经过两个月的努力,到10月份,南华医院在吉礁募集到善款542.5元,[36]在美农埠募集超过91元,[37]在新文英募得39.5元,在双溪大年也有收获。[38]在棉兰地区的募捐得到了当地华人的广泛支持,到当年11月份,共募集到1133.5荷兰盾。[39]在这次募捐活动中,各地除了少数人捐款超过五十元、二十元外,大多数的捐款数额都在二元、一元,甚至有很多五角和二角的捐款。平民小额捐款是南华医院资金的第三个重要来源。

在经费使用上,医院有严格的控制程序。资金由当年任职总理统管,但往年经理有权随时稽查;医院的财政收支必须及时张贴公布,并刊登于征信录中,以便同人查看;每年正月二十日新旧总理交接时,要提供前年资金结算账目,并妥善保管原始档案,便于新任经理审查。总理、医师和各办事人员在每年开办之日还必须签订誓约,亲笔签名,并当天焚化以示公正清白。[40]1939年新章程制定后,每月总理大会和一年一度的常年大会,都要核查上月和前年的财政收支;使用医院支票,必须由正副主席、义务财政员和董事会成员四人中的两人签字,并加盖医院印章才算有效;五百元以上的用款,还需召开特别会议讨论。[41]

自创办开始,南华医院招募医师时一直采取考试选任的制度。医师考试每年举行一次,考前在当地报章刊登启事,告知有意者考试时间、地点及注意事项。[42]考试内容为“脉论”,以笔试方式进行,考卷寄往香港东华医院请名医评阅。评阅结束后,前十名的名单和优秀考卷会在报纸上公布,也会收录进当年的征信录中。然后根据当年医院的需要,在十人中录取前二三名,取代前年医师驻诊南华医院。除个别留任外,大多数的医师都是按期轮换。[43]1899年力钧在《槟榔屿志略》中便称赞南华医院“按年课考,择其尤者聘请主席,立法善矣”[44]。因为南华医院在槟城素有口碑,因此从南华退任的医师有的自己开馆行医,也有被药房聘请为坐堂先生的。

医师每天早晨七点开始诊脉,十点结束,下午工作两点至四点,其余时间自由支配,也可去其他地方坐诊。每月薪金总数六十元。南华医院的慈善医疗服务分两种,一种是赠医,所有贫民均可免费诊断,时间为早上七点至十点。另一种为施药,凡向医院捐款五元便可成为医院同人,每年发药票两张,评票可以到医院免费取药两次,同人也可以将药票转赠给贫民来医院免费诊病领药。因为是华人中医院,南华长期只诊治华人常见疾病,麻风花柳脚气等症均不收治。到医院诊脉的病人,须先领号牌,按顺序次第就诊。早期医院还分设女厅,凡到诊女性先在女厅等候,不能随意走动,以严防男女之别。[45]

四、南华医院的医疗服务与社会功能

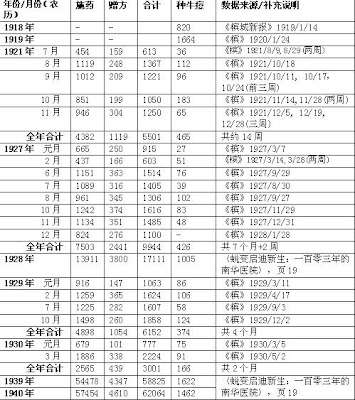

南华医院以赠医赠药、服务贫病为宗旨,对华人社会的医疗救助是其最主要的社会功能。医院创办初期,因为资金和技术的限制,只提供基本的中医医疗服务。1910年,槟城痘症严重,政府派林大利医生驻诊南华医院,义务为当地平民赠种牛痘。这项举措得到了华人社会的欢迎,1911年1月当地疫情消退,政府决定停止施种。[46]因为种痘关系儿童健康及华人社会福祉,1911年南华医院继续延请林大利医生,每逢周六在医院赠种牛痘,所需牛痘疫苗由星洲一家公司廉价提供。延请医师为华人种痘,是南华医院施医施药善举中最著名者。1918年全年共赠种牛痘820名,其中绝大多数是婴儿。[47]1919年,种痘人数达到1,664人。[48](附表二)林大利医生在南华医院义务种痘一直到1920年代,每周末施治,仅农历年时休息一个月左右。林医生离任的具体时间不详,但1927年本地报章上南华医院的种痘医师已经由林清道担任了。

由于资料的限制,1920年代以前南华医院的施治成绩中比较确切的只有种痘一项。从1921年8月开始,《槟城新报》每周都有刊载“南华医院本周报告”,公布医院在一周内施药、赠方和施种牛痘的情况,每届月初,还有上月的统计回顾。虽然有缺失遗漏,但这些资料的保存有助于我们从较长时段把握南华医院社会医疗方面的贡献。

1921年以前,南华医院每月赠药只有五百余贴。1921年,当地“生理倾颓”,“土产各货跌降”,工人失业,流离失所风餐露宿,患病日多,南华医院就诊人数倍增,每月施药超过一千帖。[49]这一趋势一直保持到1930年,其间医院每月施药数量在1,000贴上下,全年大约在12,000贴左右;而免费诊治、赠方的人数则保持在250-350之间,全年数量在2,000余人。赠种牛痘的人数则时高时低,最少的月份仅27人,最多的月份可以达到近200人,不过平均每月保持在50至100人之间。1930年农历三月一日,南华医院在五枝灯街增设第二分局,每月施药赠医的数量有所上升,第二分局每月大概可以施药五百帖左右,赠方一百名。每月全院施药赠医大约为2,000人左右,全年在20,000多人。

1939年以后,医院就诊人数突飞猛进,据1939年的统计,当年医院施药数量接近55,000,加上赠医人数,大约有60,000人次。而1940年,南华医院施药57,454贴,赠方4,610人次,总数为62,064,与1939年的数量持平。(附表二)值得注意的是,在历年的统计中,施药人数都大大超过免费诊治人数,施药与赠医比前期大概为3:1,后期超过10:1,可见采取同人制对医院受众并没有太大的影响,而南华医院在实际运作中基本实现了其救治贫病、服务大众的的初衷。

社会医疗是南华医院的主要职能,但南华医院偶尔也会承担起一些其他的社会功能。1895年,南华医院接广东广济医院电文,与平章公馆合作为山东河南水灾捐款;[50]1903年,平章公馆和南华医院再次为广西饥荒捐款。[51]1912年夏,广东发生水灾,南华医院接到东华医院转广东赈济会电文,在报纸上登出,号召社会捐款。[52]值得注意的是,和其他很多海外华人医院,如香港东华医院、新加坡同济医院以及泰国天华医院相比,槟城南华医院倡办的赈灾济贫的活动并不多。一个可能的原因是南华医院和平章公馆领导层多有重合,且华人社会组织各有分工,因此南华医院更多的是扮演居中联络的角色,捐款事项还需要平章公馆的发动和协作。关于这一点,下文还将有详细论述。

1888年,南华医院借平章公馆开设南华义学,不久以后便发展成“槟城规模最大、设备最完善、规章最周密的一所著名学堂”[53]。义学采用华文教学,教华人贫民子弟读书识字、为人处事的基本道理,以及书信等谋生手段。义学以私塾的方式开馆授课,每馆二十人,如果有天资出众的学生,将来医院设大义学,以期学有所成。一般学生学习时间最长二到三年,略知文字,可以谋生便可离开义学。[54]由于缺乏足够的资料,很难判断南华义学所取得的具体成就,甚至连义学结束的时间都尚未确定。但1911年光华日报主笔雷铁厓曾经称赞南华医院在海外华人社会“能出资建设学堂,并会集各堂学生而试验其国文,鼓励其学业”,“是真医国之心也”,“南华医院诚可谓扩充‘医’字之意哉!”[55]可见南华义学在时人心目中的印象,而义学也可能曾存在到1911年以后。

应该指出的,虽然在华教史上意义重大,但如果放在当时整个槟城教育体系中考察,南华义学无论是学生人数还是教学水平,和大英义学相比,其实都不占优势。南华义学1893年时有两个分馆,一馆学生20人,两馆共40人;对比同期的大英义学,1895年学生总数600人左右,其中华人学生高达500人。[56]可见南华义学的规模之小以及19世纪末华人对英、华教育的接受度。新马地区华校在早期私塾时期,所教授的大多是三字经、千字文、或四书五经等传统经籍,塾师大多是中国科举落地、南来谋生的童生术士,良莠不齐。[57]南华义学虽然对教师的人品学识有所甄选,但所教授的还是孝经、四书等传统知识,以及因果报应和为人处事的道理,在教育内容并未突破传统私塾的窠臼。[58]

五、南华医院与槟城华人社会

Lawrence W. Crissman指出,19世纪末20世纪初是海外华人社会组织结构转变的一个重要时期。在早期华人社会,无论是北美还是东南亚,秘密社会都是华人社会的重要组织方式。19世纪末政府对秘密社会的打压,使得旧有结构瓦解,取而代之的是为更广泛的方言群体乃至整个华人社会服务的医院、学校和商会等组织,他们一度成为华人社会新的领导机构。[59] Skinner 对泰国华人社会的研究,也证明20世纪初秘密社会的衰落,客观上推动了华人跨帮权组织的成立,他们更关注整个华人社会的福祉,而不仅仅是方言群内部的利益。[60]

Crissman和Skinner的观察也适用于十九世纪末的槟城华人社会。虽然槟城早在1800年就有了广福两帮领导的广福宫,但长期以来,华人社会并未实现真正的融合,以地域和方言群为基础建立起来的秘密社会在很大程度上决定了华人社会的命运。1860至1880年代间,围绕着经济利益的争夺,华人社会爆发了大规模的械斗,酿成了1867年为期十日的槟城大暴动,和1862年、1872年和1874年三次“拿律战争”。华人社会大规模的械斗迫使英国殖民政府改变其统治华人的策略,在严厉控制华人危险社团的同时,承认华社领袖的作用和合法性,利用华人领袖巩固政府的统治秩序。与此同时,支离破碎的华人社会痛定思痛,也开始打破狭隘的宗乡观念和帮权意识,从分化走向整合,建立超帮权的领导机构,维护整体华社的利益。1881年,在殖民政府的支助下,平章公馆成立,取代原先的广福宫,成为槟城华人社会跨帮权的领导组织。[61]

如果跳出对南华医院内部结构及运作方式的关注,将其置于整个槟城华人社会发展的历史脉络中加以考察,可以清楚地看到,1883年筹建的南华医院与早先成立的平章公馆(1881年)一样,都是19世纪末,槟城华人社会突破方言群藩篱,进行跨帮权合作的尝试。区别在于平章公馆的建立是华人上层领导机构的整合,而南华医院则是各方言群在社会层面慈善组织上的合作,两者之间有着密切的联系。或许可以说,1880年代以后的槟城华人社会存在一个具有上下两个层次,互相联结,跨方言群合作的体系。

对比双方领导层,1881年为筹建平章公馆而推举的14名闽粤华人领袖[62]中,有8人担任过南华医院总理[63],其中包括19世纪华人秘密社团义兴公司的黄进聪和“建德社”首领邱天德;1895至1896年平章公馆粤闽两籍共24位总理[64]中,有3/4的成员(16人)担任过南华医院总理,[65]基本涵盖了当时闽粤两帮的主要首领。而1900年至1941年间,南华医院总理中有梁日鋆、温文旦、林成辉、林连登、邱善佑 [66]等著名绅商,其中有闽籍也有粤籍,但他们都是20世纪前半期槟城华人社会具有代表性的领袖人物。虽然南华医院和平章公馆之间并没有直接的隶属关系,但双方上层人员的高度重合,客观上有利于南华医院的发展,南华医院能够坚持慈善事业至今,前后长达一个多世纪,依靠的正是这样一种依存关系和华人社会各方言群体之间和衷共济的协作。

槟城南华医院以香港东华医院为效仿对象,但在实际运作中,却未能发挥东华那样大的社会功能,它对槟城社会的贡献主要集中在社会医疗方面。究其原因,资金是其中的一个重要原因,东华医院的建立得到了港英政府的支持,不仅为建院划拨土地,而且捐赠115,000元作为医院经费,在日后的发展中,当地殖民政府也屡有支助;而南华医院则完全是由华人社会筹资建成,建院资金仅1万余元,每年的收支基本持平,纵有盈余也只有三四千元而已。因此南华医院虽然在创始之初,即有意在医院经费充裕之后,扩大慈善事业的范围,但一直无力实现。

另一方面,南华医院与东华医院的差异,其实也从一个侧面反映了槟城华人社会与香港华人社会的差异。1841年英国占领港岛,1861年接管九龙,到1872年东华医院正式启用,其间仅二十余年。当时香港除了清朝广东地方延续下来的乡绅外,并没有完善的华人社会组织,港英政府有意将东华医院打造成沟通政府与华人社会的中间机构。因此在医疗之外,东华医院还被赋予了更多的社会功能。[67]槟城华人社会的组织发展相对较为健全,1881年成立的平章公馆和1890年的华人参事局,承担沟通政府和华社,为华人排解纠纷、赈恤老弱贫病的社会功能;1880年代以后广福宫继续发挥其宗教的职能;此外一些宗乡组织也有为本族同胞施棺建立公冢的传统。因为组织相对健全,每个组织各司其职,因此南华医院的功能也就被限制在社会医疗方面。而不像其他医院,如香港的南华医院、泰国的天华医院等,在特定的时期起着华人社会领导组织的作用。南华医院部分社会功能的缺失,也许正体现出19世纪末槟城华人社会整体功能结构的完善。

六、结语:作为学术研究对象的海外华人医院

作为服务大众的慈善机构和华人社会跨帮权合作的产物,海外华人医院的双重身份昭示了学术研究的两种可能路径。其中较为普遍的一种是从医院内部出发,关注医院自身的历史、发展和成就,以及其对当地华人社会医疗卫生的贡献。现有的一些文章和专著,如介绍风土人情的散记、通俗性的史话、医院自己出版的纪念特刊等,大致都遵循了同样的内部取向。Lee Yong Kiat对新加坡早期医药史的研究是这种研究途径下最好的成果之一。[68]

另一种路径则采用社会史的研究方法,对医院组织结构、运作方式和社会医疗服务的深层探讨,在于说明其后的历史场景、社会特征,以及政治权力等大的议题。1950年代Skinner在研究泰国华人社会的领导权结构时,就讨论过泰国天华医院。但这一研究路径下,最深入的成果是上文提到的冼玉仪1980年代末对香港东华医院的研究。结合医疗机构与社会的研究方法,是现今医疗社会史中常见的研究模式,本文对南华医院的研究大致也遵循同样的路径。

此外,在创建和发展过程中,海外华人医院一直与外部世界保持着密切的联系。新马地区最著名的几个华人医院,新加坡的同济、吉隆坡的同善、槟城的南华在制度模式上都曾效法香港南华医院;在一些重大的社会救济中,也有部分证据证明,广东地方的慈善医院、东华、南华、同济之间也有过多次的合作。这样的联系和合作,是否意味着有海外华人社会医院慈善网络的存在?如果有更深入的发掘和探讨,这或许可以成为现有研究模式之外的第三种路径。

附表一:1818年至1941年的槟城人口及华人比例

资料来源:许云樵〈中华民族拓殖马来半岛考〉,《马来西亚华人文化研究论文集(第一辑)》(马来西亚华人协会,1978年版)页99—100列表。Victor Purcell在The Chinese in Malaya (London: Oxford University Press)的Introduction部分也有类似的统计数据,不过是将槟榔屿岛和威斯利分开加以统计。

附表二:南华医院施药、赠方、种痘人数统计(部分)

参考文章和书目:

陈剑虹〈平章会馆的历史发展轮廓(1881-1974)〉《槟州华人大会堂庆祝成立一百周年新厦落成开幕纪念特刊》(槟城:槟州华人大会堂,1983),页135-162。

陈育崧〈马华教育近百年史论〉,《这半个世纪:光华日报金禧纪念增刊》(槟城:光华日报有限公司,1960年),页163-172。

力钧《槟榔屿志略》(出版地不详:出版社不详,1891年)。

林博爱等主编《南洋名人集传》第一至第五册(槟城:南洋名人修撰馆,1923-1941年)。

黄尧编著《新马华人志》(香港:明鑑出版社,1966年)。

饶宗颐编《新加坡古事记》(香港:香港中文大学出版社,1994年)。

伍连德著、徐民谋节译《伍连德传》(新加坡:南洋学会,1960年)

许云樵〈中华民族拓殖马来半岛考〉,《马来西亚华人文化研究论文集(第一辑)》(马来西亚华人协会,1978年),页57-133。

冼玉仪、刘润和主编《益善行道:东华三院135周年纪念专题文集》(香港:三联书店,2006年)。

章开沅主编《雷铁厓集》(武汉:华中师范大学出版社,1986年)。

朱敬勤〈槟城的发展与人口的成长史〉,刘问渠主编《槟州华人大会堂庆祝成立一百周年新厦落成开幕纪念特刊》(槟城:槟州华人大会堂,1983年),页355-363。

郑良树《马来西亚华文教育发展史》,(吉隆坡:马来西亚教育总会,1998年)。

张少宽《槟榔屿华人史话续编》(槟城:南洋田野工作室,2003年)。

《槟城新报》1895-1941年。

《南华医院新院奠基纪念特刊》(槟城:南华医院董事会,1979年)。

《槟城南华医院纪念馆落成暨苏桔纪念堂开幕纪念特刊》(槟城:南华医院董事会,1987年)。

《同善医院特刊》(吉隆坡:同善医院出版特刊委员会,1962年)。

英文

Crissman, W. Lawrence,”The Segmentary Structure of Urban Overseas Chinese Communities”, Man, New Series, Vol.2, No.2 (Jun., 1967), pp.185-204.

Dunn, L. Fred., “Traditional Beliefs and Practices affecting Medical Care in Malaysian Chinese Communities”, The Medical Journal of Malaysia, Vol. XXIX No.1 (Sep. 1974), pp.7-10.

Kai Hong Phua and Mary Lai Lin Wong, “From Colonial Economy to Social Equity: History of Public Health in Malaysia”, Public Health in Asia and the Pacific: Historical and Comparative Perspectives (London: Routledge), pp.170-187.

Lee Yong Kiat:The Medical History of Early Singapore(Tokyo :Southeast Asian Medical Information Center, 1978).

Ong Hean Teik,To Heal the Sick: the Story of Healthcare and Doctors in Penang, 1286 to 2004, Penang: Penang Medical Practitioners’ Society, 2004.

Purcell, Victor, The Chinese in Malaya, London: Oxford University Press,1967.

Ross, A. Elizabeth, “Victorian Medicine in Penang”, Journal of the Malaysia in History, Volume 23 (1980), pp.84-85.

Sinn, Elizabeth, Power and Charity: A Chinese Merchant Elite in Colonial Hong Kong( Hong Kong: Hong Kong University Press,2003).

Skinner, William: Chinese Society in Thailand: an Analytical History ,Ithaca: Cornell University Press,1957.

Yeoh, S.A. Brenda, Contesting Space in Colonial Singapore: Power Relations and the Urban Built Environment (Singapore: NUS Press, 2003), p114.

[1] 张少宽《槟榔屿华人史话续编》(槟城:南洋田野工作室,2003年)中有一篇记述南华医院的史话;Ong Hean Teik: To Heal the Sick: the Story of Healthcare and Doctors in Penang, 1286 to 2004, (Penang: Penang Medical Practitioners’ Society, 2004)中也有一节谈南华医院与槟城的医疗卫生进展;此外,陈育崧和郑良树的文章讨论过南华医院所兴办的南华义学。见陈育崧〈马华教育近百年史论〉,《这半个世纪:光华日报金禧纪念增刊》(槟城:光华日报有限公司,1960年),页163-172;和郑良树《马来西亚华文教育发展史》(吉隆坡:马来西亚教育总会,1998年),页46-52.

[2] Neil Khor Jin Keong & Khoo Keat Siew, The Penang Po Leung Kuk: Chinese Women, Prostitution and a Welfare Organisation, (Kuala Lumpur:The Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society,2004),pp. 14-15. 黄尧认为华人中最早在槟榔屿定居的是张理、丘兆祥和马福春等三人,他们比英国人早41年,于1745年来到槟城,打渔为生,死后化身“大伯公”。见黄尧编著《新马华人志》(香港:明鑑出版社,1966年版),页41-42.

[3] 许云樵〈中华民族拓殖马来半岛考〉,《马来西亚华人文化研究论文集(第一辑)》(马来西亚华人协会,1978年版),页98.

[4] Victor Purcell, The Chinese in Malaya, (London: Oxford University Press,1967), pp.39-40.

[5] “瘴疠之气”并非中国人独有的概念,在19世纪的西方,人们也相信炎热潮湿的气候、腐败的动植物以及特定类型的水土会产生“瘴疠之气”(miasmas),从而使人的身体受到损害。西方的这种概念来自于古希腊医学。 Elizabeth A. Ross,”Victorian Medicine in Penang”, Journal of the Malaysia in History, Volume 23 (1980), pp.84-85.

[6] Ong Hean Teik,To Heal the Sick: the Story of Healthcare and Doctors in Penang, 1286 to 2004, p.1.

[7] Kai Hong Phua and Mary Lai Lin Wong, “From Colonial Economy to Social Equity: History of Public Health in Malaysia”, Public Health in Asia and the Pacific: Historical and Comparative Perspectives (London: Routledge), pp.170-171.

[8] Ong Hean Teik, To Heal the Sick: the Story of Healthcare and Doctors in Penang, 1286 to 2004, pp.1-3.

[9] Ross,”Victorian Medicine in Penang”, pp.87-88.

[10] 王惠玲〈香港公共卫生与东华中西医服务的演变〉,冼玉仪、刘润和主编《益善行道:东华三院135周年纪念专题文集》(香港:三联书店,2006年),页34-40.

[11] Ross, “Victorian Medicine in Penang”, pp.86.

[12] 朱敬勤〈槟城的发展与人口的成长史〉,刘问渠主编《槟州华人大会堂庆祝成立一百周年新厦落成开幕纪念特刊》(槟城:槟州华人大会堂,1983年),页362-363.

[13] Dunn指出马来亚华人直到1950年代才开始转向接收西方医学,在此之前,接收西医治疗,尤其是住院,是华人迫不得已的选择。 F. L. Dunn, “Traditional Beliefs and Practices affecting Medical Care in Malaysian Chinese Communities”, The Medical Journal of Malaysia, Vol. XXIX No.1 (Sep. 1974), p. 10.

[14]《槟城新报》1896年12月3日。该日新报中既有“福禄寿”中医馆的广告,也有“西医补纳律”的告白,还有“福州筱恒氏中西医馆”的启事。

[15] 槟城福帮的领袖林花鐕(1837-1912),早年曾经营张老万全药材铺,深通中医。伍连德小时候生病,也曾请“本地著名草药医生”林花鐕为他治过病。林花鐕生平简介见林博爱主编《南洋名人集传》第一辑(槟城:点石斋印刷有限公司,1922年),页19。为伍连德治病事见伍连德著、徐民谋节译《伍连德传》(新加坡:南洋学会,1960),页162。

[16] Brenda S.A. Yeoh, Contesting Space in Colonial Singapore: Power Relations and the Urban Built Environment (Singapore: NUS Press, 2003), p114.

[17] Ong Hean Teik: To Heal the Sick: the Story of Healthcare and Doctors in Penang, 1286 to 2004, pp.1-3.

[18] 陈习庭〈南华医院百年历史概述〉,《南华医院新院奠基纪念特刊》(槟城:南华医院董事会,1979年),pp.14-15. 力钧的《槟榔屿志略》中也有对南华医院的简单描述,其中的楹联与本文有所不同。见力钧《槟榔屿志略》(出版地不详:出版社不详,1891年)卷六“建置志”。

[19] 《槟榔屿志略》卷六“建置志”中部分保留了1884年至1890年间(1889年缺)每年南华医院“征信录序略”的片段;而《槟城南华医院纪念馆落成暨苏桔纪念堂开幕纪念特刊》中则完整收录了1884年、1939年、1960年和1982年四份南华医院章程和1884年至1987年间南华医院各界总理、董事名单那。见《槟城南华医院纪念馆落成暨苏桔纪念堂开幕纪念特刊》(槟城:南华医院董事会,1987年),页59-70.

[20]“南华医院癸甲征信录序略”, 力钧《槟榔屿志略》卷六“建置志”。

[21] 〈一八八四年“现办章程”〉《槟城南华医院纪念馆落成暨苏桔纪念堂开幕纪念特刊》,页59.

[22]当时槟城华人社会的领袖和富商很多都在南华医院担任过总理。历届总理中较为著名者:粤帮前期有陈俪琴、梁乐卿、郑景贵等,后期有林连登、伍社旺、梁日鋆等;闽帮前期有邱天德、林花鐕、谢德顺等,后期有邱善佑、林成辉、温文旦等人。客帮的领袖张弼士、戴欣然、谢春生、戴淑原等人都曾经担任过南华医院董事。而海南籍中比较著名的只有王家纪一人。具体名单见〈南华医院历届职员表:一八八三年至一九八七年〉,《槟城南华医院纪念馆落成暨苏桔纪念堂开幕纪念特刊》,页48-58.

[23] 〈一八八四年“现办章程”〉,页59-61.

[24]〈一九三九年章程〉《槟城南华医院纪念馆落成暨苏桔纪念堂开幕纪念特刊》,页61-64.

[25] 刘问渠辑撰〈蜕变启迪新生:一百零三年的南华医院〉《槟城南华医院纪念馆落成暨苏桔纪念堂开幕纪念特刊》,页17.

[26] 〈一八八四年“现办章程”〉,页60.

[27] 《槟城新报》,1911年1月13日。

[28] 《槟城新报》,1921年11月19日。

[29] 《槟城新报》,1927年9月16日。

[30] “南华医院增设第二分局告白”,《槟城新报》,1930年3月20日。这则告白一直在《槟城新报》中一直刊登到4月。在这则告白中,第二分局设在五枝灯街,但据南华医院的两本特刊所载,第二分局在头条路。

[31]“南华医院癸甲征信录序略”,力钧《槟榔屿志略》卷六“建置志”。1882年殖民当局兴建Penang General Hospital,有建院资金$90, 997, 两厢对比,可见南华医院财政上的捉襟见肘。Ong Hean Teik: To Heal the Sick: the Story of Healthcare and Doctors in Penang, 1286 to 2004, p.2.

[32] 刘问渠辑撰〈蜕变启迪新生:一百零三年的南华医院〉,页20.

[33] 南华医院自1920年代开始每年施药数量在10,000以上,按照医院同人每年可以凭票取药两次计算,数量应该在5,000人以上;1939年、1940年每年施药数量超过50,000贴,可以推断当时医院的同人数量已经超过25,000人。见文后附表二。

[34] 《槟城新报》,1921年8月12日。

[35] 《槟城新报》,1921年9月13日。邀请同善医院义演,因为同善医院一直有义演筹款的的传统。见〈本院历年筹款摘要〉《同善医院特刊》(吉隆坡:同善医院出版特刊委员会,1962年).

[36] 《槟城新报》,1921年10月7日、10月8日。

[37] 《槟城新报》,1921年10月11日。由于捐款名单不完整,91元只是个人捐款一元或一元以上的统计结果。

[38] 《槟城新报》,1921年10月12日。双溪大年的捐款名单及金额因字迹模糊不可考。

[39] 《槟城新报》,1921年11月16日。

[40] 〈一八八四年“现办章程”〉,页59-61.

[41] 〈一九三九年章程〉,页61-64.

[42] 《槟城新报》,1927年7月7日。

[43] 南华医院特刊收录了1928年、1939年、1940年的脉论考题和录取医生名单。见〈蜕变启迪新生:一百零三年的南华医院〉,页18-19.此外,《槟城新报》1921年9月6日、9月8日、9月10日、1927年9月16日、1928年10月2日也有对当年南华医院考医情况及试题的报道,可补特刊之缺。医生薪金每月60月是1920年代时的情况,其他年代薪金如何尚待考证。

[44] 力钧《槟榔屿志略》卷六“建置志”。

[45] 〈一八八四年“现办章程”〉,页60.

[46] 《槟城新报》,1911年1月11日。

[47] 《槟城新报》,1919年1月14日。

[48] 《槟城新报,1920年1月24日。没有确切的证据表明南华医院与种痘医师之间的关系,但据1919年1月14号的报道:“本屿南华医院,每年所行善事,均蒙慈善家踊跃输捐。如逐日施药赠医,每逢星期六日,例延林大利先生驻院赠种洋痘,其最著名者也”和1920年1月24日的报道:“按林先生担任义务而为此,自一九一零年起,以至于今。其裨益大众,实属可嘉,当代众人以感谢”,以及其他一些消息,可以推断种痘医师和医院并无直接隶属关系,当为医院所延请,义务为当地平民服务。而且1911年以后,种痘成为南华医院施药赠医各项善举中的一项,牛痘疫苗由南华医院向星洲公司低价购买,而不再是由政府主导的行为。

[49] 《槟城新报》,1921年8月12日。

[50] 《槟城新报》,1895年9月12日。

[51] 《槟城新报》,1903年6月23日。

[52] 《槟城新报》,1912年7月20日。

[53] 郑良树《马来西亚华文教育发展史》,页52.

[54] “南华义学条议十五条”,收录于陈育崧〈马华教育近百年史论〉《这半个世纪:光华日报金禧纪念增刊》,页163-172,本文还完整收录了“倡举南华义学小引”,这是现今仅存的两份南华义学资料.其他研究涉及南华义学的还有郑良树《马来西亚华文教育发展史》,页46-52.

[55]铁厓〈南华医院之善举〉,章开沅主编《雷铁厓集》(武汉:华中师范大学出版社,1986年)页337-338.

[56] 《槟城新报》1895年9月26日。

[57] 许苏吾《新加坡华侨教育全貌》(新加坡:南洋书局,1949年),页14。

[58] 陈育崧〈马华教育近百年史论〉,页163-172。

[59] Lawrence W. Crissman, ”The Segmentary Structure of Urban Overseas Chinese Communities”, Man, New Series, Vol.2, No.2 (Jun., 1967), pp.185-204.

[60] William Skinner: Chinese Society in Thailand: an Analytical History (Ithaca: Cornell University Press,1957), pp. 169-170.

[61] 陈剑虹〈平章会馆的历史发展轮廓(1881-1974)〉《槟州华人大会堂庆祝成立一百周年新厦落成开幕纪念特刊》(槟城:槟州华人大会堂,1983),页135-139.

[62] 十四名领袖分别为:闽帮:黄进聪、胡泰兴、朱昌怀、黄秉文、周兴扬、许武安、伍积齐;福帮:邱天德、邱心美、杨章柳、谢允协、陈锦庆、叶合吉、林花鐕。见陈剑虹〈平章会馆的历史发展轮廓(1881-1974)〉,页136.

[63] 八人分别为:黄进聪、周兴扬、伍积齐、邱天德、杨章柳、陈锦庆、叶合吉、林花鐕。总理名单见〈南华医院历届职员表:一八八三年至一九八七年〉页48-58.

[64]粤帮:郑景贵、黄进聪、钟天秀、王孟正、林程合、吴信贤、陆炳时、陈俪琴、梅福星、林玉衡、谢双玉、许武安;闽帮:杨章柳、邱天保、谢允协、陈锦庆、林百剑、杨忠万、杨允两、陈心和、邱秋荣、叶合吉、黄学文、吴有才。见陈剑虹〈平章会馆的历史发展轮廓(1881-1974)〉,页139.

[65] 1895-1896年平章公馆总理中担任过南华医院总理者有:郑景贵、黄进聪、钟天秀、王孟正、吴信贤、陆炳时、陈俪琴、梅福星、谢双玉、杨章柳、杨忠万、叶合吉、黄学文、吴有才、邱天保、陈锦庆,共16人。总理名单见〈南华医院历届职员表:一八八三年至一九八七年〉页48-58.

[66]梁日鋆、温文旦、林成辉、林连登生平事迹分别见《南洋名人集传》(第二册下)页184、(第四册)页104、(第四册)页227和(第二册)页174。林博爱等主编《南洋名人集传》第一至第五册(槟城:南洋名人修撰馆,1923-1941年)。邱善佑(1886一1964),槟城大实业家,1927至1964年间担任平章会馆主席、1933年至1941年任中华总商会会长。

[67]东华医院的研究见冼玉仪、刘润和主编《益善行道:东华三院135周年纪念专题文集》(香港:三联书店,2006年),以及 Elizabeth Sinn, Power and Charity: A Chinese Merchant Elite in Colonial Hong Kong( Hong Kong: Hong Kong University Press,2003). Sinn的这本书书是她1989年博士论文的再版。

[68] Lee Yong Kiat:The Medical History of Early Singapore (Tokyo:Southeast Asian Medical Information Center, 1978).

本是同根生,相煎何太急

回复删除我妈刚去世就因为这家医院的医生诊断错误,把恶性瘤验成良性。真没天理!!!

回复删除